|

-営利,非営利,そして協働-

|

北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟で開催された、「最終講義 組織現象の実証研究」の映像資料をご覧いただけます。

主催: 北海道大学大学院経済学研究科

場所: 北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟

日時: 2010年2月26日

|

教員:

小島 廣光(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 最終講義 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ネットワーク時代の光と影: 守れるかセキュリティ

|

いまや、世界はウェブを中心に回っています。あらゆる種類の文章、画像、映像、音楽が猛烈な勢いで増え続けています。それらは誰でもが自由に手に入れられ、何の価値もなかった”つぶやき”が社会を変えるかもしれません。プロメテウスが人間に与えた火の如く、情報技術が若い世代に与えた新しい「光」は「影」をも生み出します。本講義では、光のもたらす変革の予感を知る一方で自分を守るために影を理解します。

|

教員:

工藤 峰一(北海道大学情報科学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

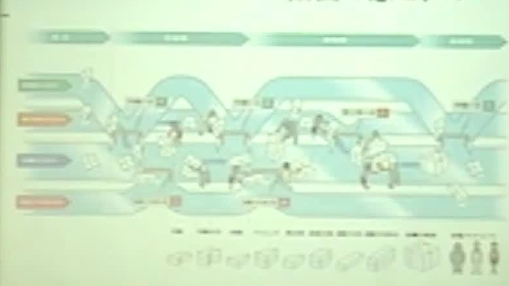

進化論の考え方に基づいて病気を考えると、ヒトがなぜ病気になるか、なぜ治るのか、なぜ薬が効いたり効かなかったりするのか、なぜヒトの身体は完璧ではないのかなどといった疑問が次々と解けていく。風邪をひいたときの発熱、くしゃみ、鼻水といった諸症状はうっとうしいものであるが、ウィルスから体を守るために進化の過程で獲得した大切な防御反応である。また、腰痛は二足歩行に対する代償と考えられる。

人の一生というスケールで見る病気とは違った、生命38億年というスケールでヒトの病気を捉えなおそうという「ダーウィン医学」を、サイエンス・デザイナーの楢木佑佳さんの解説図とともにわかりやすく紹介する。

第2回三省堂サイエンスカフェin札幌

日時 2009年5月8日

場所 三省堂書店札幌本店内UCCカフェ

|

教員:

栃内 新(北海道大学大学院理学研究院)、 楢木 佑佳(北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 三省堂サイエンス・カフェ in 札幌, 公開講座でさがす, 工学部, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境変化と越境的取り組み

|

オホーツク海と親潮域は、世界的にも突出して生産性の高い海洋です。近年、この理由としてアムール川がこれらの海洋にもたらす豊かな鉄の存在が明らかとなりました。鉄はアムール川流域の湿原を主たる起源としますが、急速に進む土地利用変化がこの鉄を減少させています。鉄の減少に関わる上流域の農地開発と漁業資源を享受する日本がいかに協同してこの問題に取り組むのか、国境を越えた取り組みを紹介します。

|

教員:

白岩 孝行(北海道大学低温科学研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「あなたの前世を占います」「疲れた心を癒します」。こうした誘い文句で、法外な対価を受取り、占いやヒーリング(癒し)をするとされる団体があります。なかには、人生の悩みについて相談にのり、「守護霊が悪さしている」などと恐怖心をあおり「除霊グッズ」を買わせる場合も。こうした「スピリチュアル・ビジネス」は現代社会に静かな「ブーム」をみせています。一方で、その被害を訴えるケースが報道されることもあります。

「癒し」の効果を宣伝するために使われる「宇宙エネルギー」や「クオンタム・タッチ」といった「科学的」な装いの言葉は、人々にどのような影響を与えるのでしょうか。そうしたことを信じる人々はどういう心理なのでしょうか。人々はそのリスクをどう認知するのでしょうか。このような話題についても語り合います。また、「ナチュラル・イオンで超美肌」など、「科学的であること」を宣伝するビジネスのありようを通して、人々の科学理解についてもとりあげます。

第5回三省堂サイエンスカフェin札幌

日時 2009年10月10日

場所 三省堂書店札幌本店内UCCカフェ

|

教員:

櫻井 義秀(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 三省堂サイエンス・カフェ in 札幌, 公開講座でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ポスト政権交代の政治学

|

今年の公開講座は、「「変化」を見つめる―私たちや地域の未来のために―」をテーマとして、7月1日から29日に開講いたします。

昨年来、米国のオバマ政権誕生や、日本での政権交代によって、社会の各分野で「チェンジ(変化)」が強く意識されるようになっています。しかし、何がどう変わりつつあるのか、渦中にいる私たちにその全体像は必ずしもよく見えません。地球温暖化に代表される環境制約の下、いかに生活の質を高めていくか。日本国内、とくに北海道に目を転じれば、人口減少が急激に進む中、雇用や医療、老後の生活を保障しつつ、必要な価値を生み出すしくみはどうしたらいいのか。これら喫緊の課題も視野に入れながら、今日の「変化」をどのように捉え、今後どのような変革を展望できるか、皆さまとともに考えたいと思います。

|

教員:

吉田 徹(北海道大学法学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 法学部, 法律/政治 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

博物館で個性が活かせる授業を創ろう!

|

フィンランドの『教えない教育』を参考にして、博物館の展示を題材にしながら、子どもたちの個性を活かすことのできる個性的な授業を創ることを目的としたワークショップを開催しています。

|

教員:

池田 文人(北海道大学文学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

世界と対話する子どもたち

|

北海道大学総合博物館で開催された「公開研究会 フィンランドの教えない教育 世界と対話する子どもたち」の映像資料をご覧いただけます。

開催情報

日時 2010年2月20日

場所 北海道大学総合博物館

|

教員:

池田 文人(北海道大学高等教育推進機構脳科学研究教育センター ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 文学/思想/言語, 文学部, 脳科学研究教育センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

Understanding food production system and field management in Hokkaido,cool and snow cover region,by visiting University Farm,Hokkaido University.

|

教員:

|

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

大学博物館から拓く学生教育の未来3

|

九州大学、常盤大学、北海道大学の各大学博物館の教育活動を紹介し、大学博物館の教育資源を利活用した教育プログラムの可能性と課題について議論します。

|

教員:

脇田 稔(北海道大学副学長・理事) 、天野 哲也(北海道大学総合博物館)、河原 法子(北海道大学総合博物館)、桜庭 那々美(北海道大学教育学院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

信じられないことですが、つい最近まで大学の教員は研究者であり、教育者としての訓練は受けていませんでした。自分の学生としての経験から、講義を行っていたのです。しかし、北海道大学では10年ほど前から、教育者になるための研修を始めました。その研修対象は、新任教員(FD研修)ばかりではなく大学院生(TA研修)にまで及ぶ、全国でも類を見ないものです。今回の講演では、これまでの研修の状況と成果をお話しするとともに、その将来を展望します。

|

教員:

細川 敏幸(北海道大学高等教育機能開発センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

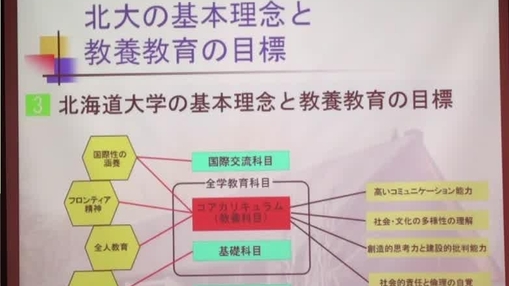

-教養教育、体験型教育の現状と未来-

|

北大では、1995年の教養部廃止・学部一貫教育の開始から15年をかけて、教育改革・授業改善に取り組み、教養教育の再編成、特に体験型教育の拡充をはかってきた。2003~2007年に実施された特色GP「進化するコアカリキュラム」から、2008年にはじまった教育GP「博物館を舞台とした体験型全人教育の推進」までのさまざまな取り組みを振り返るとともに、今後の体験型教育の充実の方向性と課題を考えてみる。

|

教員:

安藤 厚(北海道大学大学院文学研究科 ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

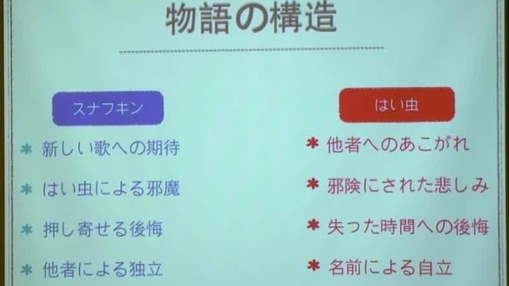

物語(ナラティブ)としての学び

|

北海道大学総合博物館 で開催された「公開研究会 フィンランドの教えない教育 フィンランドで先生になるために」の映像資料をご覧いただけます。

開催情報

日時 2010年1月23日

場所 北海道大学総合博物館

|

教員:

池田 文人(北海道大学高等教育推進機構脳科学研究教育センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 文学/思想/言語, 文学部, 脳科学研究教育センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

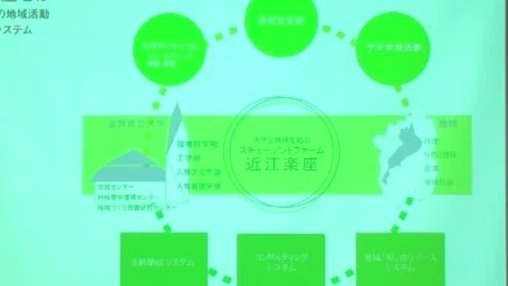

―地域活動と大学教育の連携―

|

学生たちが活動の中で地域と共に課題に向き合い、共通の認識を見つけ出した時、地域の願いや、しがらみ、ジレンマを肌で感じることだろう。そこで気づかされる何か。この何かに学生たちの学びのモチベーションを高める秘薬が潜んでいる。より専門性の高い地道な研究をすることが大学としての地域貢献だという意見もある。地域にとっても、突然自分たちの日常に大義を携えて突然やってきた学生に、自分たちの問題や地域活性化の効果を手放しで期待しているわけではない。合意形成を経て地道に歩んでいる地域活動からは、しっかりとした人材や魅力ある資源、営みが生まれている。教育という制度は人間の社会活動のひとつである。現代GP採択により7年間滋賀県立大学が進めて来た学生主体の活動を基本とした地域活動の現在をお話します。

|

教員:

印南 比呂志(滋賀県立大学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

京都文教大学は、京都府南部の宇治市にある唯一の大学として、現場主義教育を旗印に地域連携活動に取り組んできました。平成20年度の教育GP「文化コーディネーター養成プログラム~『モノ・ひと・地域を活かす大学ミュージアム』を活用した実践的人材育成教育」では、地域の文化資源を見出し、発信することによって、地域活性化に貢献できる人材の輩出をめざしています。もう一つの特色GPの活動と合わせて、本学の取り組みを紹介します。

|

教員:

松田 凡(京都文教大学人間学部) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

我が国の博物館及び学芸員養成の現状と問題点を明らかにし、大学における博物館学大系に基づく高度博物館学教育の目的についてお話します。また、本プログラムの特徴と、現時点までの成果と問題点、更には今後予想される成果と学芸員養成への期待要件を提言し、GP終了後の、国学院大学大学院での高度博物館学教育の展望についてご紹介します。

|

教員:

青木 豊(国学院大学 文学部) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

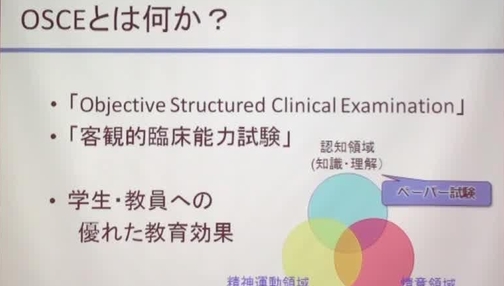

-市民の模擬患者と共に-

|

札幌市立大学は平成18年度にスタートしたばかりの大学で看護学部とデザイン学部の2学部で運営しています。平成20年度の教育GPに採択された「学選別OSCEの到達度評価と教育法の検討」は各学年毎の学修到達度を設定し、学生の自己学修を促進されると共に、看護実践力を育成しようとするものです。この中では一般市民の方々に「模擬患者」として教育に参画して貰っています。

今回は模擬患者の要請や模擬患者の皆様が演習や技術試験に参加して頂きながら 進めている、本学の取り組みを紹介します。

この度、北大の教育GP 2010年度の議場成果と報告で共催させて頂く機会を頂きましたので、札幌市立大学の一部をご紹介します。

|

教員:

中村 惠子(札幌市立大学) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 医学/保健学, 医学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

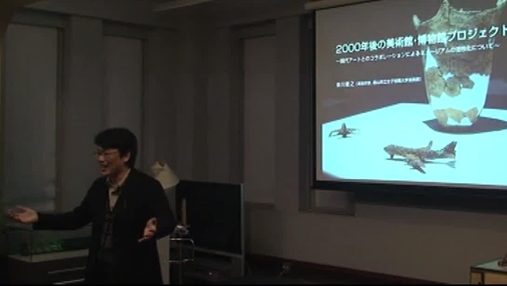

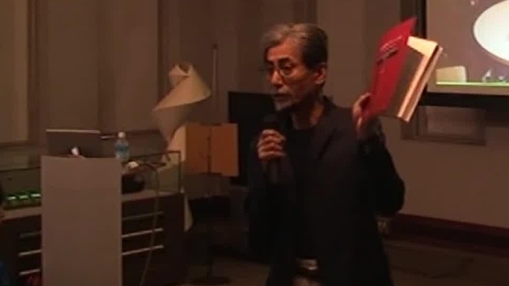

~現代アートとのコラボレーションによるミュージアムの活性化~

|

演者は、イタリアのポンペイ遺跡などに触発され「2000年後から見た現代社会」という壮大なテーマで、”41世紀に発掘された携帯電話やパソコン等の化石”を制作しています。

今回は、全国各地の美術館・博物館で美術品や出土品とコラボレーションし魅力を引き出す展覧会や、市民・学生を巻き込んで行ったアートプロジェクトやワークショップを紹介します。

|

教員:

柴川 敏之(美術作家・福山市立女子短期大学) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 総合博物館, 美術 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

CoSTEPはこれまで5年間、「科学技術コミュニケーター」と呼ばれる、科学技術の専門家と市民との間を橋渡しする人々を育成する教育活動を行なってきました。その際、次のことを重視しました。双方向的な科学技術コミュニケーションの実現を目指すこと、地域に根ざした科学技術コミュニケーションを実践すること、そして双方向的な科学技術コミュニケーションを目指すことなどです。なぜそれらを意識したのか、どのように達成しようとしたのか、これからは何をめざすのか、などについてお話しする予定です。

|

教員:

杉山 滋郎(北海道大学高等教育推進機構部 科学技術コミュニケーション研究部) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

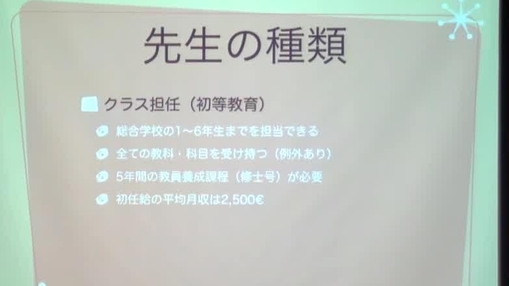

フィンランドで先生になるために

|

北海道大学総合博物館 で開催された「公開研究会 フィンランドの教えない教育 フィンランドで先生になるために」の映像資料をご覧いただけます。

開催情報

日時 2010年1月23日

場所 北海道大学総合博物館

|

教員:

池田文人(北海道大学高等教育推進機構脳科学研究教育センター ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 文学/思想/言語, 文学部, 脳科学研究教育センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

大学での教育と高校までの教育は連続していることが望ましく、高校の教育の程度が上がったものが大学の教育であるという認識は誤りです。大学で、学生のなじんだ受験勉強と、大学で行われる一般教養教育の間には、しばしばずれが生じます。大学ではどの専門分野に進んでもその教育に耐えるよう教養教育をまず行う、「学問の基礎体力」の養成を目的としています。そこで北大は入試と教養教育課程の改善を行いました。北大の事例をもとに、教育の改革と将来像について考えます。

|

教員:

脇田 稔(北海道大学理事・副学長) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 総合博物館, 複合分野/学際 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

様々なモノと対話ができて、それらが生まれた世界を想像できたら、博物館ほど楽しい場所はないでしょう。そんなことのできる子どもたちがフィンランドにはたくさんいるかもしれません。彼らは学校で,モノだけでなく、様々な生き物や人々、本やインターネットと対話しながら学んでいるからです。日本のように「正解」が求められることも、個人の知識が測られることも、ありません。フィンランドの子どもたちはどんな授業を受けているのでしょう?彼らの学校生活を体験してみましょう。

|

教員:

池田 文人(北海道大学高等教育機能開発総合センター ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学教育GP, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

ペットボトルや家電製品がリサイクルされアジア各国に輸出されています。日本は世界に先がけ循環型社会という制度を作っていますが、本当に環境に優しい結果を生んでいるのか。この問題を持続可能な低炭素社会の実現への課題にも触れながら、世界の視点で考えてみましょう。

関連情報

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2009)

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2008)

|

教員:

吉田 文和(北海道大学経済学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

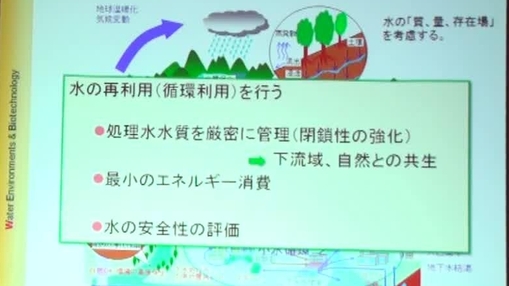

限りある水資源を浄化し、有効に循環再利用することは、我々の環境・健康を守る上でも、重要なテーマです。本講義では、環境汚染物質の分解・除去を行う最新のバイオテクノロジー、廃水からクリーンな電気エネルギーを回収する研究などを紹介していきます。

関連情報

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2009)

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2008)

|

教員:

岡部 聡(北海道大学工学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

赤外線は、地表で観測される太陽光の中に40%以上も含まれていますが、エネルギーが低いため、効率よく電気エネルギーに変換することができませんでした。本講義では、目に見えない赤外線を有効にエネルギー変換できる新しい太陽電池の研究について平易に解説します。

関連情報

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2009)

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2008)

|

教員:

三澤 弘明(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 工学/情報, 工学部, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |